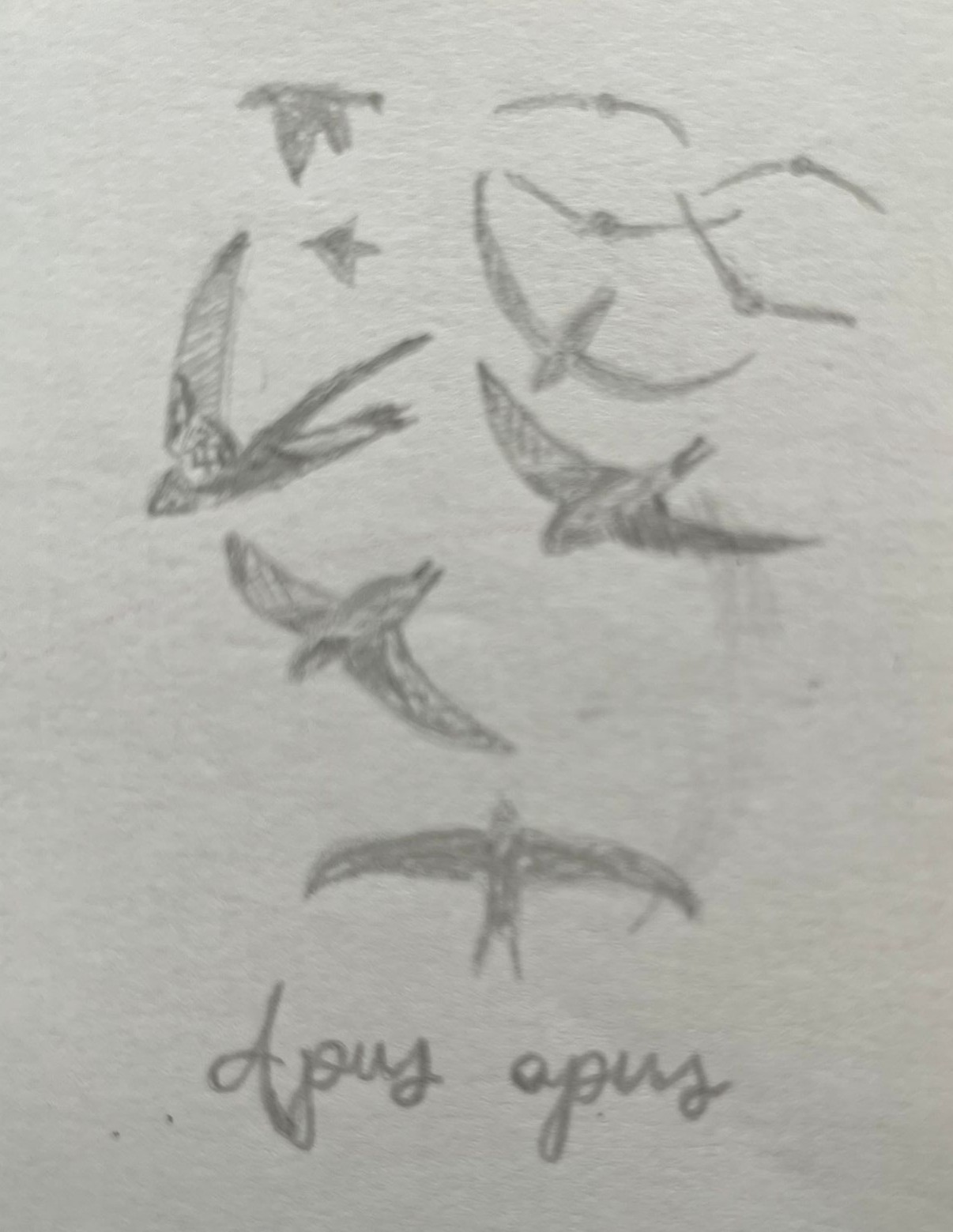

Aunque no me gusta que llegue el verano, sí me gusta que lo hagan los vencejos. Nunca recuerdo cuándo aparecen exactamente. Este año se retrasaron, porque mayo fue más fresco de lo habitual. Pero antes de que acabase el mes ya estaban por aquí. Empiezan a inundar la ciudad, cruzando frenéticamente la calle a la que dan mis ventanales. Son aves de cierto porte, con envergaduras alares que pueden llegar al medio metro.

Los días se han estirado mucho cuando reparo en los primeros ejemplares. Hace calor y hay insectos. Los imagino viendo asomar la ciudad a lo lejos, con el mar abajo. Deseando llegar a buen puerto. Se abalanzan sobre los edificios y comienzan a buscar huecos donde anidar. Vienen del sur, más allá del Sahara, del Sahel. Allí pasan el invierno y huyen del calor. Supuestamente aquí hace menos. Pero no mucho menos.

Además de quedar encandilado con sus evoluciones aerodinámicas —llegan a los 200 km/h en sus frenéticos vuelos—, observo su proceso de cría. Veo todo lo que se puede ver desde un ventanal situado en el centro de una ciudad pequeña. Algo de vida silvestre hay. Gaviotas, cernícalos y vencejos. Frente a mi casa hay dos pisos en desuso. Extrañamente ni se alquilan ni están a la venta. Capricho de millonario, peleas de herederos. Especulo. Cada año, en el otoño, se ve movimiento en las casas. Unos operarios abren las viejas ventanas y rebañan el guano de los alfeizares que han dejado los vencejos durante el verano. Hacen sus nidos en las cajas de las persianas. Aprovechan, los operarios, para limpiar los cristales. Vuelven a cerrar todo y los pisos quedan silenciosos, a merced del tiempo, a la espera de una nueva hornada de vencejos.

Algún día indeterminado de mayo, cuando me asomo a oler el aire y ver cómo se despereza la ciudad, recibo con alegría el vuelo desbocado de estas pequeñas criaturas. Sé que en unos días alguno se colará por el hueco por el que se bajan las persianas. Eso es lo que buscan cuando llegan del Sahara. Un sitio donde criar y descansar. Porque estas aves no saben vivir sin volar. No saben dormir sin volar. No saben copular sin volar. No están capacitados para despegar desde una superficie plana. Se tiene que dejar caer desde lo alto. Tienen unas patas diseñadas para agarrarse a paredes o riscos y desde ahí se lanzan al vacío.

La algarabía y las acrobacias de los vencejos animan la ciudad. Al atardecer se les ve cada vez más lejos, convirtiéndose en minúsculos puntitos negros allá en lo alto. Y es que para dormir suben hasta los 2000 metros. Aletean mientras dormitan. Por mi calle, estrecha, pasan como kamikaces, jugando a perseguirse. Yo me reto a seguir a alguno de ellos. Me resulta imposible. Se entrecruzan unos con otros a velocidades asombrosas. No dan tregua ni se dan tregua. En ese devenir tragan moscas y mosquitos. Al habitante de la ciudad esa dieta insectívora le viene bastante bien.

Parte de esa cacería les llega a los pollos de vencejo, que aguardan en sus agujeros. Su cometido es comer y engordar. De alguna manera sabrán cuándo es el momento de abandonar la seguridad del nido. Al que ya no volverán. La decisión, que no es tal, puesto que responde al instinto, es definitiva. Una vez que se tiren al vacío, no pararán de volar durante su primer año de vida. Son como una versión extrema de esos deportistas extremos que hacen salto base. Se tiran y confían en saber volar. O eso funciona o se estrellan contra el suelo.

Me hablan de unos tipos llenos de excentricidades que se dedican a rescatar a los pollos de vencejo que no tuvieron éxito en su primer intento. Parece que ahora hay más fallos que antes, y la razón es, como no, el cambio climático. Hace mucho más calor, durante más días, y los pollos no aguantan en los agujeros. Desesperados se tiran y que sea lo que dios quiera. Como no ha dado tiempo a alcanzar un desarrollo suficiente, la gente se encuentra pollos de vencejo por doquier. Muchos muertos por deshidratación o por el golpe. Otros tienen remedio si llegan a las manos de estos tipos.

Eso debe saberlo la gaviota que se posa en el alféizar que hay frente a mi casa. La empezamos a ver el año pasado. Estaba preparando el desayuno y vi que algo se movía. Qué raro, pensé, las gaviotas no se suelen posar por aquí. Me acerqué con sigilo y pude ver cómo caminaba con cierta impaciencia de un lado a otro, escudriñando la persiana. Allí estaba esperando el fallo, con su poderoso pico ganzúa. Mis hijos querían espantarla, una vez les conté los propósitos de la gaviota. Era inútil, podrían espantarla, pero enseguida volvería; no iba a renunciar a un bocado tan sabroso y fácil de cobrarse por unos pocos aspavientos.

Estos tipos de los que hablaba van recibiendo los pollos de vencejo que les lleva la gente del pueblo. Incapacitados por su anatomía para despegar del suelo, están a merced de las ruedas de los coches, un gato con hambre o, simplemente, el paso de las horas. Cuando llegan a la casa, los rehidratan y les dan de comer una pasta alimenticia que han ideado. Los colocan en unas cajas, en la oscuridad, para que estén tranquilos. En la casa huele mal, a una mezcla de comida rancia y deyecciones. En unos días llega el momento de la verdad. Los tipos se suben a lo alto de un edificio y desde ahí tienen que soltarlos. Los pollos tiemblan en sus manos. Un poco de miedo, y otro tanto de excitación por cumplir con su mandato genético, que es volar a toda pastilla el resto de sus días. Miran a su extraño progenitor buscando una mirada de aprobación, de que todo va a ir bien.

Y a volar.

El tipo lo lanza al aire y el pajarillo empieza a perder cota atraído por la gravedad. La velocidad debe espabilarlos, preparan las alas, adoptan una estructura con forma de flecha y remontan el vuelo. Toman altura y se vuelven a dejar caer. Prueban el timón de cola, los virajes, ven que las alas funcionan. Otra copia perfecta de vencejo. La naturaleza lo ha vuelto a hacer. Nuevos devoradores de mosquitos danzan por el cielo. Ahora su tarea es aprender a cazar, alimentarse y engordar todo lo posible para afrontar la vuelta a África, atravesar el Sahara.

Se posarán por primera vez cuando el siguiente verano regresen a Europa y construyan su propio nido. No será ya frente a mi casa.

Contemplo con tristeza primero y con resignación después (se entrena mucho esto con la edad), el desmantelamiento de la persiana por la que se colaban los vencejos. El dueño, quizás harto de limpiar los alfeizares, decidió renovar las ventanas y ha cegado con espuma las rendijas por las que entraban las aves. Espero que este año los pollos hayan tenido tiempo de volar. Echaré de menos ver cómo entraban y salían a toda velocidad. Incluso echaré de menos a la gaviota.

RSS

RSS Facebook

Facebook