La escena que me retrotrae a aquella época de profesor impostado y lecturas fratricidas tiene lugar en la cafetería situada frente a la boca del metro de Plaza de España en Palma de Mallorca. Un local de corte clásico, con camareros uniformados que te atendían con una enorme bandeja redonda cargada de cafés y un paño blanco pendiendo del antebrazo.

El tiempo era desapacible y allí buscaba refugio después de clase. La necesidad de fumarme una pipa me llevaba a ocupar una mesa en la terraza parcamente protegida de las inclemencias del tiempo por una lona transparente. Allí, al calor rácano de unas estufas que lo mismo servían para calentar cafeterías o naves de pavipollos, pasaba las horas esperando que el tiempo se detuviese; pensar que al día siguiente tenía que volver al aula me deprimía.

Años después, tras sucesivas versiones de aquella semana que pasábamos en la isla hablando de la degradación del medioambiente y de modelos matemáticos a unos alumnos especialmente desinteresados y solo pendientes de créditos que les acreditasen, encontré locales más confortables y apropiados para las lecturas vespertinas que aderezaba con aquel tabaco excelso de Liverpool.

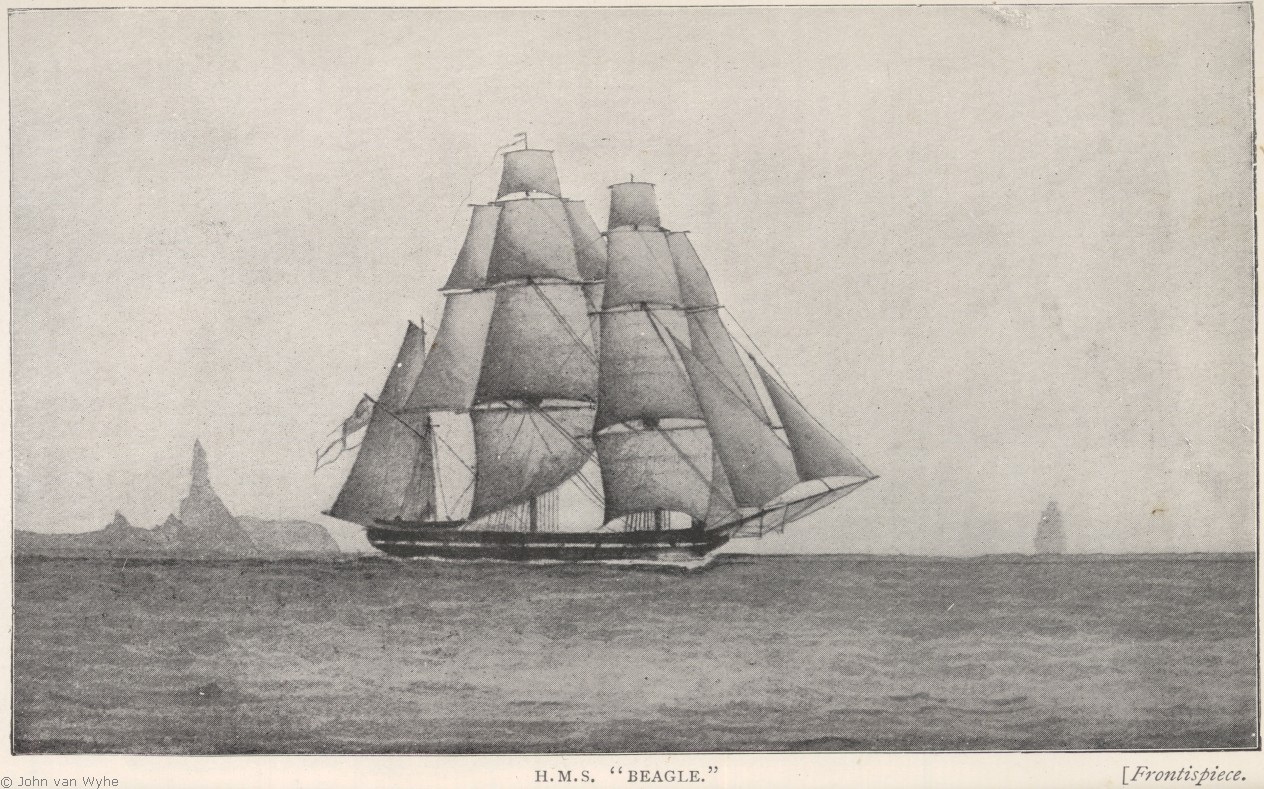

La historia del Beagle y de la Teoría de la Evolución, la vida de Darwin y del atormentado capitán FitzRoy la leí, sin embargo, en aquella cafetería pasada de moda, donde algún viejo echaba el rato con su tagarnina y señoras de avanzada edad se arracimaban alrededor de ensaimadas.

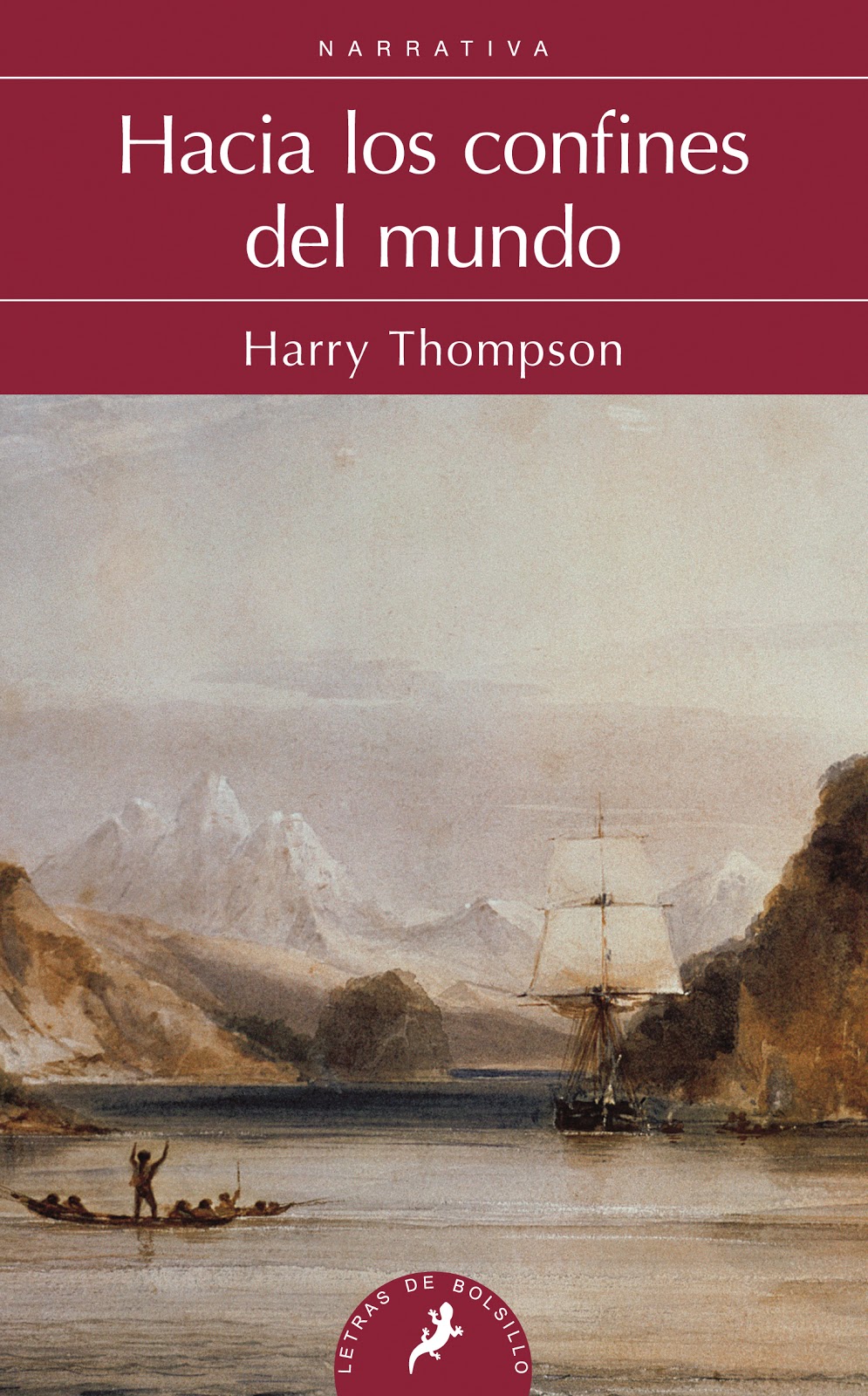

Hacia los confines del mundo era uno libros de esos que, por su peso, suelen ser disuasorios. Su autor es Harry Thompson quien, al morir prematuramente, pasó a formar parte de esa lista de escritores de una sola obra maestra (véase Bartleby y compañía de Vila-Matas para ahondar en el fenómeno). Había devorado una buena parte en el avión y en las esperas del aeropuerto. Pese al prolijo vocabulario náutico el libro había logrado engancharme. Y es que la obra aunaba varias materias de mi interés: ciencia, viajes, lugares gélidos y remotos y muchos detalles biográficos sobre uno de los naturalistas más revolucionarios de todos los tiempos. Así, a la vez que el 27 de diciembre de 1831 el Beagle se hacía a la mar, mi vuelo despegaba destino Palma de Mallorca.

El Almirantazgo había decidido continuar con los trabajos hidrográficos en Sudamérica y tenía entre sus prioridades determinar la longitud exacta de Río de Janeiro, establecer la posición del bajo Abrolhos y luego continuar con los levantamientos de la costa de la Patagonia oriental entre el río de La Plata y el estrecho de Magallanes. Además trataría de determinar rutas hacia los puertos de las islas Malvinas e islas Galápagos. Finalmente debía dirigirse a Tahití y a Port Jackson en Australia que eran puntos conocidos para verificar la marcha de los cronómetros. De postre debería efectuar una inspección geológica de un atolón de coral en el océano Pacífico, determinando sus límites y flujos de marea y regresar a Inglaterra cruzando el cabo Buena Esperanza.

La pueril necesidad de emular la estampa de un viejo lobo de mar fumando en cubierta una deliciosa pipa me llevaba a pasar un frío de mil demonios. Lo pagué con un catarro que terminó por aniquilar mi voz y me puso en serios aprietos a la hora de seguir con las clases. Sin embargo, no había mejor medicina para evadirme de unas obligaciones que me resultaban tan dañinas, como abandonarme a la deriva del Beagle.

La pueril necesidad de emular la estampa de un viejo lobo de mar fumando en cubierta una deliciosa pipa me llevaba a pasar un frío de mil demonios. Lo pagué con un catarro que terminó por aniquilar mi voz y me puso en serios aprietos a la hora de seguir con las clases. Sin embargo, no había mejor medicina para evadirme de unas obligaciones que me resultaban tan dañinas, como abandonarme a la deriva del Beagle.

Disfrutaba especialmente los pasajes de galernas y tormentas. Saboreaba el frío de Mallorca, ese invitado tan inesperado en unas islas que cuesta relacionar con el mal tiempo. El crudo invierno balear coincidía con nuestro cursito y tras varias estancias podía entender la decepción de Chopin, que se instaló en Mallorca para curarse de sus males y se fue peor de lo que llegó. En Un invierno en Mallorca George Sand, su amante en ese tiempo, cuenta las calamidades que el pianista y su familia pasaron en la isla. Un libro más técnico, pero sumamente ameno, en el que se habla del Mediterráneo de manera genérica y de las terribles tempestades en un mar aparentemente tranquilo es Secretos del Mediterráneo, de mi amigo Lluis Gurt.

Tras la pipa caminaba por las calles húmedas del casco histórico. Las manos clavadas en los bolsillos, observando la vida de barrio. Hacía tiempo para volver a la habitación del hotel y salir a cenar con los otros profesores. Teníamos seleccionados dos o tres lugares que daban bien de comer y nos permitían dilatadas tertulias con las que rematábamos el día. A veces llegaba hasta la catedral. La oscuridad y el viento, unidas a los numerosos carriles que había que cruzar para llegar hasta la playa, me devolvían al cogollo de callecitas que volvía a caminar con cierta premura.

Tras la pipa caminaba por las calles húmedas del casco histórico. Las manos clavadas en los bolsillos, observando la vida de barrio. Hacía tiempo para volver a la habitación del hotel y salir a cenar con los otros profesores. Teníamos seleccionados dos o tres lugares que daban bien de comer y nos permitían dilatadas tertulias con las que rematábamos el día. A veces llegaba hasta la catedral. La oscuridad y el viento, unidas a los numerosos carriles que había que cruzar para llegar hasta la playa, me devolvían al cogollo de callecitas que volvía a caminar con cierta premura.

Andar activaba mis pensamientos. Trataba de recordar el temario del día siguiente y a la vez me venían a la cabeza las discusiones filosóficas entre Darwin y FitzRoy. Era el choque entre dos concepciones del mundo: las verdades de la Biblia frente a las verdades de la ciencia. Admiraba cómo en un tipo que iba para clérigo la curiosidad pudo más que el orden establecido. Subrayaba pasajes como este:

“Vamos, vamos mi querido FitzRoy, sabe tan bien como yo que la Biblia es contradictoria. En el Génesis uno, veinticuatro, Dios ordena a la tierra producir seres vivientes antes de crear al hombre el sexto día, para que ‘señoree’ en los peces y las aves que había creado el quinto día. ¿Y si, como afirma De Luc, esos ‘días’ no son días como los conocemos, sino eras, períodos de miles de años de duración? ¿Y si el hombre nunca coincidió con esas criaturas gigantescas?”

O este otro:

“─ Pero ¿acaso no siente curiosidad por las obras de la naturaleza, señora? ─insistió Darwin─. ¿No se pregunta por qué una oruga se convierte en una mariposa? ¿Por qué erupciona un volcán? ¿Por qué en Chile hay montañas, pero al este, en la Patagonia, la tierra es lisa como una tabla?

─ Ese tipo de preguntas son tan inútiles como impías ─replicó la señora Campos con desdén─. Basta con saber que Dios hizo las montañas.”

Acostumbrado a los silencios, al despacho vacío, a pasar días enteros sin cruzar palabra con nadie, la oratoria ininterrumpida ante un público inerte, me castigaba la garganta. Unido al los excesos de humo y frío terminaba por perder la voz. La cena con el resto de profesores era una oportunidad para intercambiar opiniones y pasar un buen rato. La cocina tradicional mallorquina estaba bien representada en el Celler Sa Premsa. Unos días tumbet, otros días sobrasada y queso. Y claro, una buena jarra de vino para que la conversación fuese más fluida y amena.

Me tocaba dar clase a primera hora, así que me retiré pronto a mis aposentos, donde continué con la lectura. Tras cruzar el Cabo de Hornos por el (desde entonces) Canal del Beagle, la exploración de las costas chilenas me traía buenos recuerdos de mis viajes por aquellas lejanas tierras.

***

Con el fin de hacer más amena y participativa la clase propuse que los alumnos se dividiesen en varios grupos para discutir sobre una serie de temas. Además me estaba quedando sin temario. Los nervios me hacían hablar compulsivamente y las reservas de presentaciones enlatadas se agotaban rápidamente.

El experimento fue un fiasco. El cuerpo a cuerpo con los alumnos me superó. Había preguntas que me pillaban por sorpresa. En lugar de desarrollar las cuestiones, hacerles pensar, me tomaba aquello como una afrenta, como si fuesen ellos los que me examinasen a mí. Acabé la clase como pude y arrastrándome llegué a mi cafetería, a mi pipa y a mi libro. Allí estaba a salvo. Procuré arrinconar los pensamientos negativos. Al día siguiente alquilaría un coche para ver algo más que las calles húmedas de Palma y las paredes del aula.

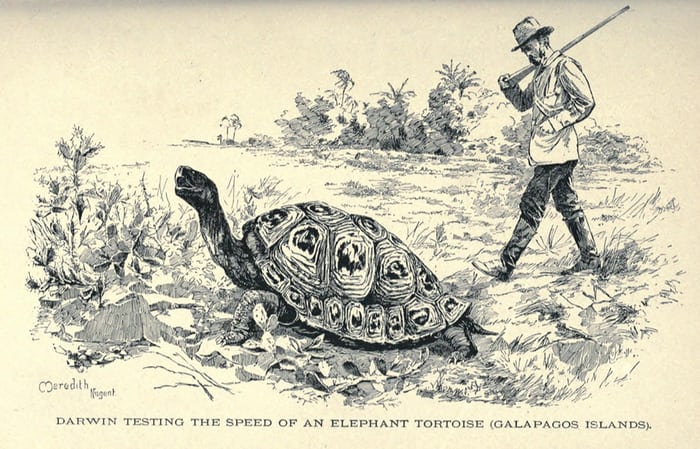

Subí a bordo del Beagle para, unas cuantas páginas después, desembarcar en las Galápagos. Acompañé a Darwin en sus paseos y descubrimientos por esas islas de ensueño. Y flipé con algunas de sus ideas, como este diálogo en el que habla sobre el matrimonio:

“─He hecho una lista ─explicó Darwin, sacando un pedazo de papel arrugado del bolsillo─ en el que enumero los argumentos a favor y en contra del matrimonio.

─Soy todo oídos.

─Bueno, está claro que el matrimonio acarrearía las lacras de la gordura, la pereza, la ansiedad, la responsabilidad e incluso las peleas. Perdería la libertad de ir adonde quisiera y no podría disfrutar de la conversación de hombres inteligentes en los clubs. Estaría obligado a visitar parientes, a doblegarme por cualquier nimiedad, y a tener que asumir los gastos y la preocupación que provocan los niños. Tendría menos dinero para libros. Perdería mucho tiempo. ¿Cómo podría ocuparme de mis asuntos si me viera obligado a dar un paseo con mi mujer todos los días? Nunca llegaría a dominar el francés, ni a viajar a Europa y Norteamérica, ni a montar en globo. Sería un pobre esclavo, FitzRoy, peor que un negro.

─Parece haberse decidido ya. Está llamado a la soltería.

─Pero ¡espere! Uno no puede vivir una existencia fría y solitaria, sin amigos, sin hijos, con el rostro vacilante y arrugado de la vejez observándolo al otro lado del espejo. Hay muchos esclavos que son felices, después de todo. […] Una mujer inteligente sería inaguantable y aburrida. El idilio, por supuesto, pierde interés al cabo de poco tiempo. No; me he decidido por una mujer agradable, dulce y silenciosa que toque el piano por la noche. Sin duda, una mujer de estas cualidades sería mejor que un perro.”

Leí hasta tarde, con el alma tranquila, sabiendo que al día siguiente no tenía que enfrentarme a los alumnos. En el hotel me facilitaron las gestiones para alquilar un coche. Aunque daban mal tiempo iba feliz por las carreteras de la isla, prácticamente vacías. Fumaba en pipa, mientras contemplaba la Sierra de Tramontana. Quedaba a mi izquierda, bajo un cielo espeso que no dejaba ver las cumbres.

Es un relieve notorio. Las cumbres se blanquean todos los inviernos, lo que reafirma la crudeza del invierno en las islas del Mediterráneo. Iba camino de Pollença con la idea de cruzar la isla longitudinalmente y asomarme a la bahía de Alcudia. La conducción y la música acompañaban mis reflexiones sobre el desenlace del libro y de Darwin. Tras su periplo por el mundo no volvió abandonar el hogar familiar. Como pronosticó sucumbió a la vida familiar y los progresivos achaques derivados de enfermedades tropicales se aliaron con las lacerantes críticas a su Origen de las Especies. Fue héroe para algunos y villano para otros. En todo caso, decía, si alguien venía del mundo sería él.

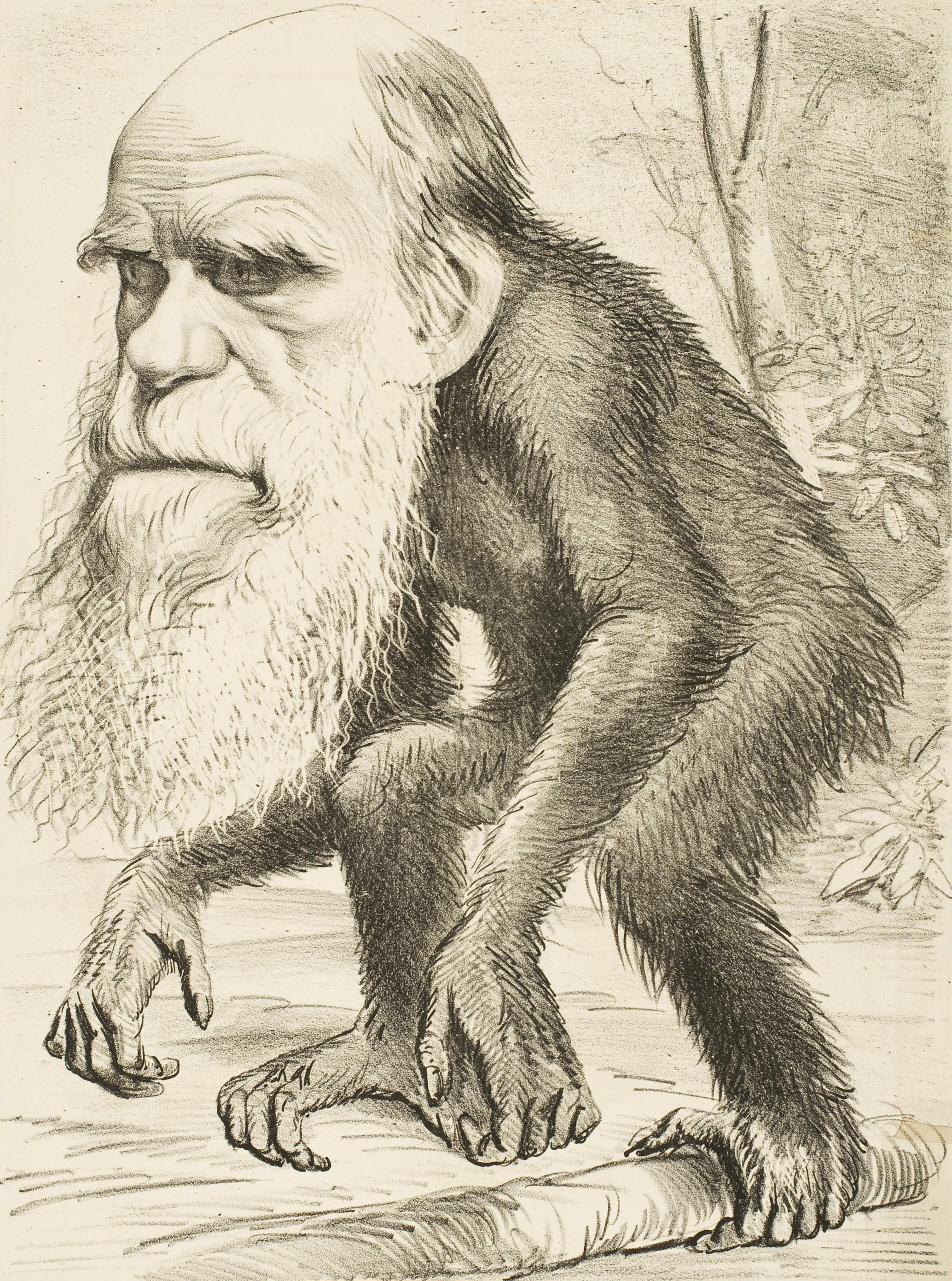

Casi tres décadas después de haberse embarcado en el Beagle, Darwin publicó El origen de las especies. Hasta el final de sus días, Darwin fue ridiculizado y humillado por la idea de relacionar al hombre con el mono, por bajarnos del pedestal. Como ya hizo Copérnico al desplazar a la Tierra del centro del universo, era otra teoría que nos convertía en meros y casuales habitantes de un universo inmenso; no éramos los favoritos de Dios.

Tras dar la vuelta al mundo, Darwin no se alejó de Inglaterra. En aquellos tiempos viajar era un privilegio, una rareza. Nada que ver con el mundo científico actual, donde cualquiera recorre el mundo de congreso en congreso. Aquejado de diversos males (gran parte de ellos contraídos en la época del Beagle) terminó sus días en Kent; su legado puede retratarse mediante esta sentencia:

“el hombre, con todas sus nobles cualidades, con su compasión hacia los que siente desarraigados, con su benevolencia no sólo hacia los otros hombres sino hacia la más humilde criatura; con su intelecto, que parece divino y ha penetrado en los movimientos y la formación del sistema solar —con todos estos elevados poderes— todo hombre sigue cargando en su condición corporal el sello indeleble de su modesto origen”.

El curso de Palma volvía a dejarme un sabor agridulce. En el avión de vuelta me echaba en cara mis carencias pedagógicas. Era un profesor sin vocación, que soltaba discursos compactos, sin asideras para los alumnos. Por otra parte, la semana en Mallorca siempre era motivo de disfrute y el contacto con los alumnos, con otros profesores, me hacía renovar ideas y planteamientos. Airearse, conocer otros sitios, deambular al azar por las calles de la ciudad y tener un rato para una pipa y una buena lectura era motivos de sombra para reeditar, al año siguiente, mi visita a las aulas.

En efecto, querido Darwin, necesitaba evolucionar y adaptarme. En esas estamos.

LEE OTRO POST DEL MISMO CORTE: Granada & Humboldt

RSS

RSS Facebook

Facebook

Bravo!!!!

Buenisimo Jaime, me emociona que vuelvas a escribir por aqui de vez en cuando. Enhorabuena!