‘¡Mirá que horas son! A algún sitio habrá que ir a comer. Güntz tiene prisa por rodar’.

Dijo Felisón gritando, que era su manera habitual de hablar.

Y en efecto Güntz (que digo yo que para definir un personaje alemán no viene mal ponerle al nombre una diéresis y una zeta) estaba con cara de perro, harto de escribir en su cuaderno paridas para el rodaje, mascullando alemanadas a Frodo. Este hacía por calmarle mientras a mí me sonreía beatíficamente, con esa sonrisa bobalicona de hobbit feliz. Mientras, el cámara había aprovechado el impasse para liarse otro cigarrito.

Llegó un momento en el que sus cuatro miradas convergieron sobre mi persona. Me perforaban.

Era necesario hacer algo.

‘Yo es que casi nunca como por aquí, no conozco el sitio’

Dije un poco avergonzado. Porque tiene delito que no supiese qué había más allá del edificio en el que trabajaba. Haciendo todo lo contrario de lo que se espera de un anfitrión. Por eso prefería que no viniesen visitas. Sabía que en algún momento se daría una situación como esta. Incómoda.

‘A ver, a ver…’, musité mientras desplegaba todos mis recursos logísticos.

‘Un bocadillo, cualquier cosa’ apremiaba Felisón, el de las uñas como garras.

‘Vale, pues vamos al Romera’, resolví.

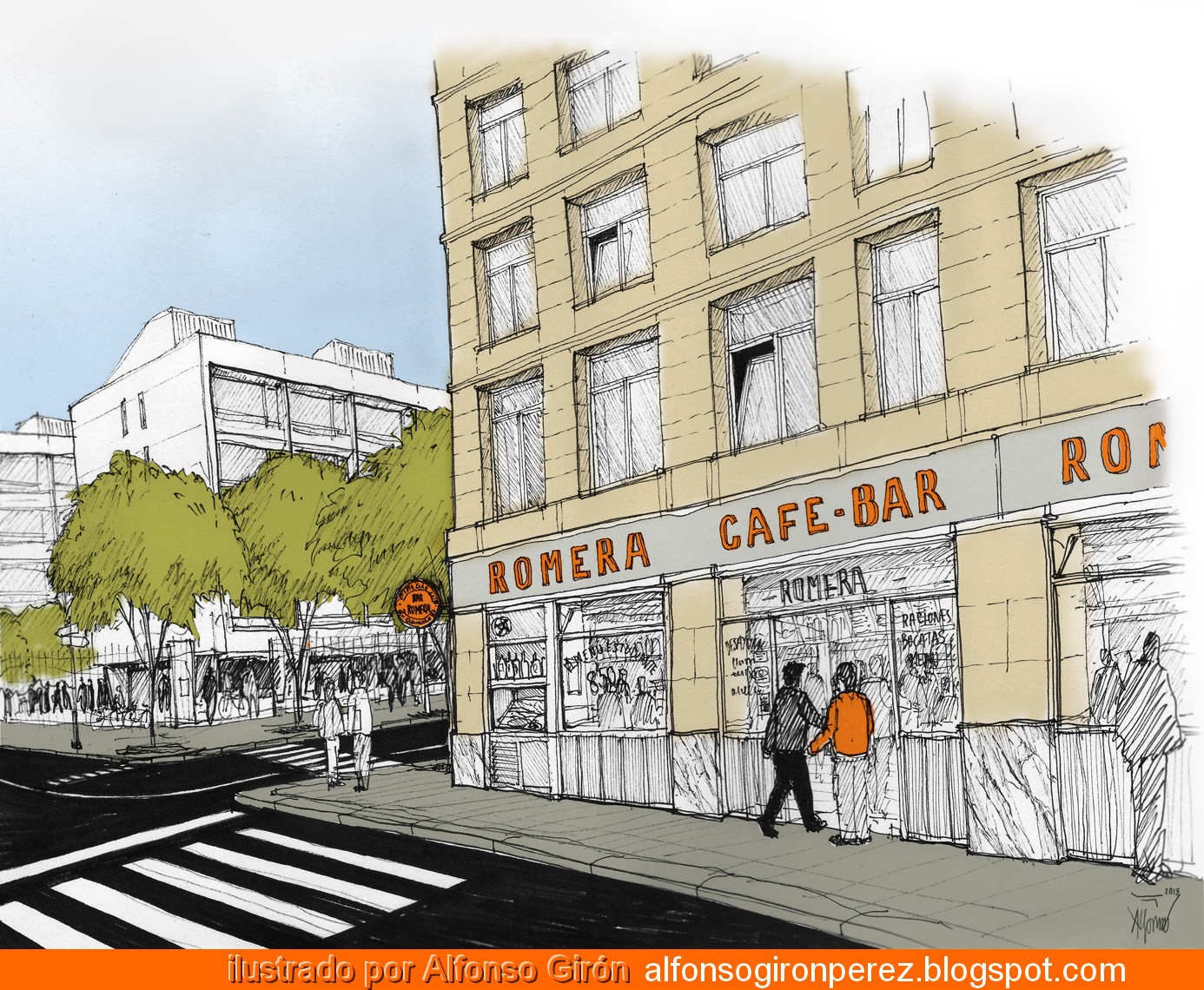

El Romera es un bar adosado a la universidad que siempre está abierto. Su aspecto roñoso y desordenado, la suciedad y el ruido, son sus principales señas de identidad. Aunque, la verdad sea dicha, no se han registrado tantos casos de salmonelosis como pueda parecer al primer golpe de vista.

Con todo, es posible conseguir buenas raciones, tapas y bocadillos medio decentes. Eso sí, la competencia en la barra, a las dos de la tarde, es feroz. Tras hacerte con el condumio, después de unos cuantos codazos, gritos y grandes dosis de paciencia, hay que darse prisa en tragar: las moscas no dan tregua.

Con todo, es posible conseguir buenas raciones, tapas y bocadillos medio decentes. Eso sí, la competencia en la barra, a las dos de la tarde, es feroz. Tras hacerte con el condumio, después de unos cuantos codazos, gritos y grandes dosis de paciencia, hay que darse prisa en tragar: las moscas no dan tregua.

Frodo se hubiese comido cualquier cosa a la plancha. Después de zamparse una hamburguesa cuya materia prima era de peliaguda trazabilidad, se fue corriendo a por algo más. Y es que ser el portador del anillo es un oficio que desgasta mucho.

Por su parte el cámara apenas probó bocado del grasiento emparedado que se había agenciado. Este era más de café y cigarrillos.

Era esta otra de las virtudes del Romera. Se podía fumar. Cualquier cosa. No era raro que el aroma de los porros que fumaban los avezados estudiantes se entremezclase con el olor de la fritanga.

El Romera, al fin y al cabo, era un reducto de perversión que daba cobijo a los mandriles más rebeldes y denostados de la universidad. Ello explicaba que el Rector y todos sus antecesores hubiesen tratado de cerrarlo de manera recurrente.

Exhausto tras haberme ventilado un par de cervezas que había apoquinado Gúntz (o más bien la televisión esa para la que trabajaba) y con los dedos manchados de grasa un ladrido me sacó de mi ensimismamiento. ‘Vámonos, que se nos va el día’ ordenó Felisón. Dado que yo no renunciaba a llevar la iniciativa el traductor decidió tomar las riendas del asunto.

‘Claro, claro’ respondí tragándome de golpe un café que sabía a alquitrán.

Raudos y veloces ocupamos nuestro lugar en el monovolumen. Me tocó de copiloto. Era yo el que tenía que consagrar la ruta. El encargado de descubrir a aquellos teutones los lugares secretos en el que se fraguaba la producción hortícola más importante de ‘Uropa’.

Entre vapores etílicos pusimos rumbo al poniente almeriense.

A esas horas, por la A7 dirección El Ejido, el sol te ciega. No me extrañaron las gafas de sol de Güntz. Eran tipo accesorio francotirador que se prende a la montura de las gafas originales con una pinza. Le quedaban bien. Un tipo aparentemente inofensivo que se puede convertir en un depredador.

Conocí algo de la vida de Felisón, que aprovechó el mutismo de los alemanes para exponerme su recorrido vital. Me contó que era argentino. Había emigrado a Alemania y allí se había casado. Un año vino de vacaciones a Almería y aquí se quedó. Le encandiló la luz, el cielo escandalosamente azul. Él era pintor. Aunque había hecho de todo en la vida lo suyo era pintar decía. Era un artista. Dejó a su mujer, se estableció en un cortijo y se levanta tarde. Cuando llega el ocaso empieza a pintar. Para vivir vende algún cuadro, o hace de guía turístico. O de traductor como en esta ocasión.

Fuimos dejando atrás localidades tan polvorientas como Vicar y La Mojonera . Güntz soltó un improperio que en realidad era una frase en alemán. Félix me lo tradujo. Quería saber si La Mojonera era un topónimo de algo. Nada más hacerme la pregunto el propio Felisón se contestó así mismo buscando mi complacencia: ‘Explícale al voludo este que es donde se fabrican los mojones, ¡jua, jua, jua!’, explotó en una carcajada.

Asumí la broma con cara de póquer, la misma que tenía Güntz, que no entendía nada. Le dije que aquello era un nombre propio, sin ningún significado especial.

Empezaba a estar harto de Felisón, su verborrea y trato familiar. Yo quería mostrarle que había un abismo entre nosotros. Pero no se desanimaba. No se creía mi papel de científico gruñón. Me trataba como a un chavalito con aires de intelectual y un poco pretencioso.

Frodo seguía con su sonrisa Colgate. Era sospechosa tanta beatitud. Probablemente se hubiese fumado, muy de mañana, todo lo que el cámara se administraba en pequeñas dosis. Un gran porro mañanero de medio kilo de maría podía explicar esa cara como de medio susto, a punto de descojonarse.

Con tan agradable compañía fuimos devorando millas hasta llegar al cruce que Parrita me había señalado en el mapa.

No lo tenía muy claro. En medio de la confusión, tras el seminario, Paco Parra había garabateado unos cuantos puntos clave en el mapa provincial que le presenté. A la par me había explicado qué caminos secundarios y atajos tomar, y yo había asentido a cada instrucción sin prestar atención, noqueado tras su negativa de acompañarnos.

Estaba solo ante el peligro. Y ahora rezaba para que la salida elegida llevase a alguna parte.

Seguimos por la vía de servicio pero no vi la nave azul que el ínclito Parrita había dado como referencia.

Buscaba una cantera excavada en los contrafuertes de la cara sur de la sierra de Gádor. De allí salían los áridos con los que se levantaban los invernaderos, cada vez más sofisticados. Las endebles cañas y plásticos empezaban a ser sustituidos por sólidas bases de hormigón y muros de roca en los que se apoyaban naves de fibra de video con aspecto de factorías marcianas.

Cuando detecté las cicatrices sobre el territorio indiqué resuelto a Güntz que tomase el primer camino de ripio que subía en aquella dirección.

En poco tiempo nos colocamos sobre los taludes cimeros. Vimos el estropicio practicado en toda su extensión. Al fondo unas lagunas fétidas llamaban la atención en un paraje tan escaso de humedad.

De tanto excavar se había llegado al nivel freático y algunas colonias de aves se habían establecido en aquel oasis artificial. Expertos de otros campos de investigación definían aquello como ‘una externalidad positiva de los invernaderos que además de producir comida engendran vida.’ Y además te lo podían demostrar con ecuaciones. Obviamente sujetas a supuestos de dudosa procedencia.

Por no aguarle la fiesta a Güntz, el cual seguía apuntalando en su grueso cuaderno de anillas un argumento de cataclismos, no dije nada.

Por fin había elegido donde rodar la primera escena y el equipo tomaba posiciones.

RSS

RSS Facebook

Facebook