Bajamos hasta el Campo de Dalías. La llanura, hasta hace pocas décadas, no era más que un sucio secarral aprovechado por el ramoneo casual de diezmados rebaños de cabras.

Era obvio que el desarrollo tenía costes ambientales muy altos. Pero también quedaba claro que se vivía mejor ahora que entonces.

Se vivía más años. Con menos dolor. A uno se le caían los dientes y le podían poner otros.

Recorrimos los claustrofóbicos pasillos entre los invernaderos. El espacio que separa cada propiedad se reduce al mínimo. En esas fronteras podrían cultivarse más tomates. Y ganar más dinero. Los dueños admiten con fastidio la existencia de estos pequeños vericuetos.

Buscábamos alguien con quien hablar.

Algún que otro negro se dejaba ver. Pero huía esquivo cuando nos acercábamos con los apechusques de grabar. Queríamos saber su punto de vista.

¿Qué le parece a usted vivir como un perro? Queríamos saber la opinión de un esclavo que pasa horas en una atmósfera calenturienta y envenenada.

Los inmigrantes ilegales eran la verdadera explicación del milagro almeriense.

Aunque desde nuestro punto de vista su flagrante falta de derechos era lastimosa, seguían viniendo en oleadas jugándose el pellejo. Los invernaderos eran una fuente de ingresos que les permitía mantener a flote a sus familias. En sus tierras de origen la devastación permanente de las guerras y los dictadores que se sucedían hacían imposible vivir.

Era mejor arrastrase por los invernaderos que sufrir los desmanes violentos e impredecibles del hambre y las balas. De las sistemáticas violaciones.

Quedaba poca luz y ante la imposibilidad de rodar algo suculento decidimos ir a la última localización que les había propuesto: la balsa del Sapo.

Felisón me traducía las preguntas de Güntz. Quería saber si el agua de la laguna se utilizaba para regar. Hice de tripas corazón para intentar repetir la historia que Parrita me había contado.

En todo el litoral eran habituales pequeñas lagunas endorreicas de carácter estacional que se secaban a medida que progresaban los calores estivales. Una de estas, junto a la localidad de Las Norias, era la denominada balsa del Sapo. La expansión de las motobombas y de la tecnología que permitía perforar hasta profundidades sorprendentes dislocó el sistema natural, en equilibrio desde tiempos inmemoriales.

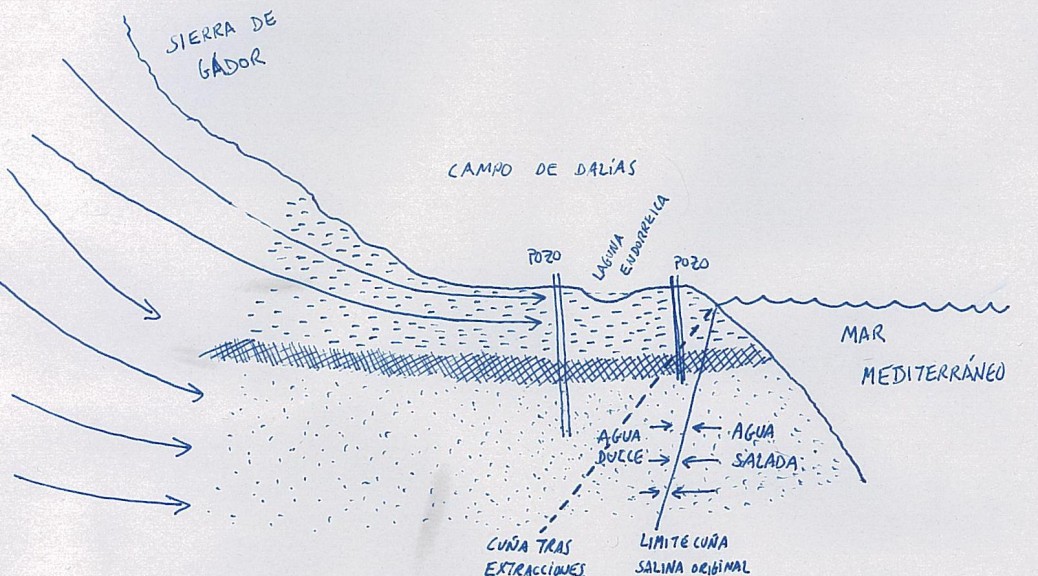

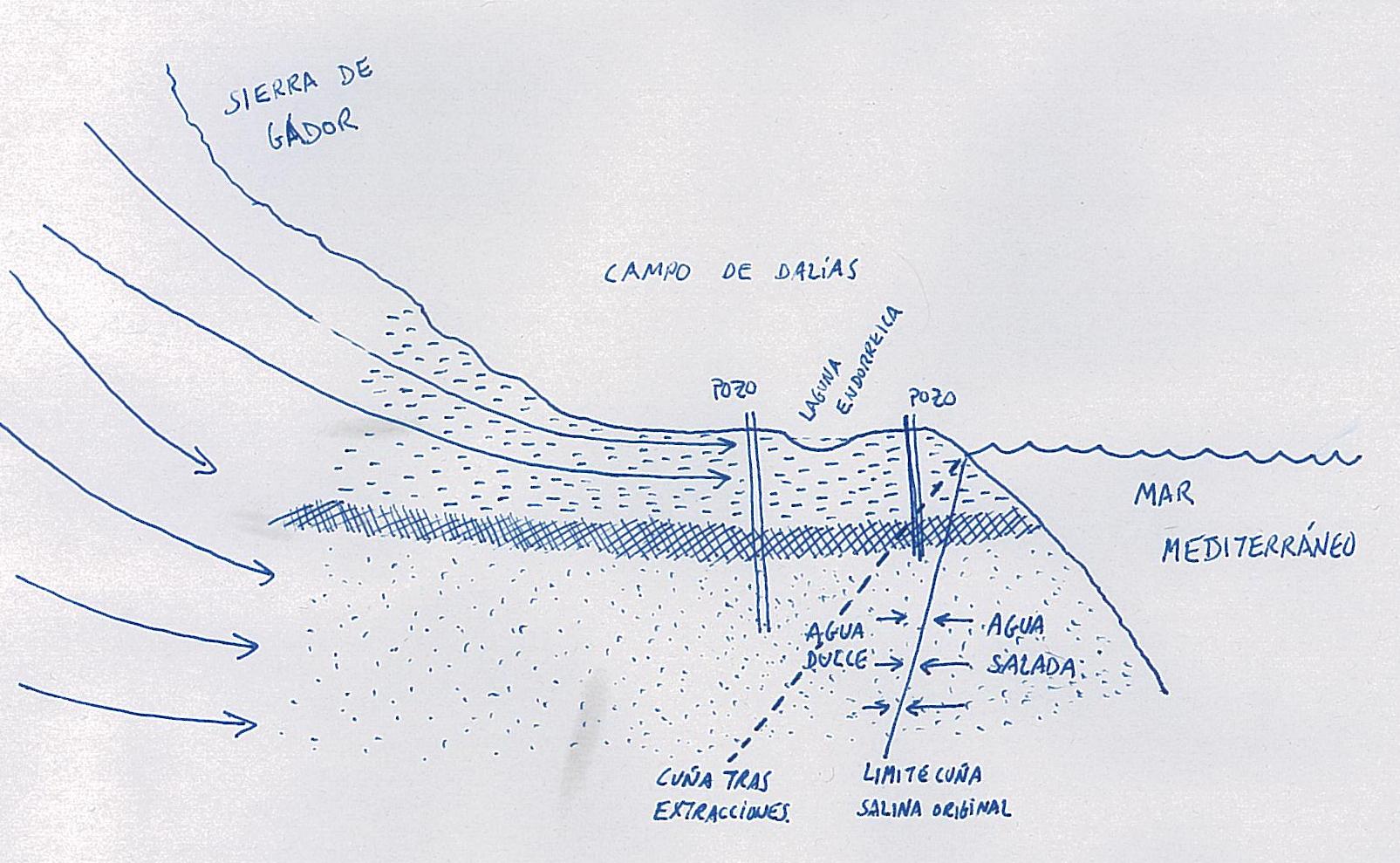

‘Podemos decir’, expuse en plan experto, con el plural mayestático por delante, ‘que el acuífero tiene dos partes. Una superficial que recoge aguas de lluvia de la temporada y otra más profunda donde se acumula agua que lleva años recorriendo el material poroso. Son aguas centenarias.’

Para que entendiesen mejor mis palabras empecé a dibujar un croquis del asunto sobre el capó del coche.

‘Hay una capa de rocas que separa las dos masas de agua subterráneas. El problema de la balsa del Sapo comienza con la perforación de esta capa. Para asegurarse un suministro de agua continuo, que durase todo el año, era perentorio acceder al acuífero profundo. Eso llevó a la superficie agua que fundamentalmente servía para contrarrestar la infiltración marina. Por un lado, al quitar parte de esas aguas, la cuña salina empezó a establecerse tierra adentro. Por otro el agua que sobraba de los riegos, lo que se conoce en el argot como retornos de riego, alimentó el acuífero superficial. Así que las lagunas pasaron a ser perennes. Actualmente esto que tenemos aquí –dije señalando las pestilentes aguas verdes ricas en fitosanitarios- es producto de una llegada de agua continua proveniente de los invernaderos. Día y noche unas bombas evacuan el agua hacia el mar pero aún así cada año el nivel del agua sube y se mete en esas casas que veis.’

El lugar era bastante deplorable. Las aguas estancadas de la balsa del Sapo mezclaban sus efluvios con los olores de basuras esparcidas entre la vegetación. Pese a ello diferentes anátidas progresaban por la lámina de agua. Unos ucranianos en camiseta de tirantes y chanclas pugnaban por sacar peces de las profundidades. Era un lugar apropiado para encontrar especies rocambolescas como por ejemplo lubinas de tres ojos o dos colas.

Un vecino, al olor de las cámaras, se acercó para plantear sus reivindicaciones. Que a ver si de una maldita vez hacía algo la Junta. Que les habían prometido antes de las anteriores elecciones que iban a desecar aquel criadero de mosquitos.

Cuando le expliqué al buen hombre aquel que estábamos rodando un documental para una cadena alemana quiso asegurarse de que pondríamos sus reclamaciones en primer plano. Güntz parecía contento. Tenía un montón de maldades que relatar en base a la producción de tomates.

Yo estaba cansado y Felisón, viendo cómo me desmoronaba por momentos, se puso a negociar con el alemán una compensación económica por mis esfuerzos. Aquello me sonó muy mal. Me veía en el papel de los guías locales de países tercermundistas que reciben unas monedas a cambio de hacer pasar un rato entretenido a los potentados viajeros. Rechacé con indignación el billete de cincuenta euros. Había visto como Güntz se rascaba el bolsillo amargamente, como constatando que, efectivamente, todo tenía un precio. También pude ver como los alemanes se tomaban nuestra discusión como asuntos internos de los aborígenes, que no se ponían de acuerdo en cómo repartirse la presa. ‘Tomá, luego te vas con tu chica de cena. Pásalo bien’ decía Félix tratando de convencerme.

‘Que no, que no acepto dinero. Faltaría más’ ‘Bueno, tú verás’, dijo Felisón mientras plegaba los billetes y se los metía en el bolsillo de la camisa.

Por fin regresamos al punto de partida. Era ya de noche cuando recogí mi coche. Me despedí lo más amablemente que pude. Bajé las ventanillas y puse la radio a todo volumen. No había nadie cuando llegué. Saqué sobras de la nevera y me las comí viendo un partido de ‘jurgol’. Pensaba, entonces, que había hecho bien en divulgar los problemas ambientales que destruían nuestro patrimonio natural. Pensaba, rebañando el bol de ensaladilla, que fue un gesto noble por mi parte no aceptar la compensación económica. Con algo había que consolarse.

NOTA: Pese a mis reiterados intentos de comunicarme con la productora jamás recibí notificación alguna de mi participación. En todo caso la experiencia me ha servido para hacer un relato más o menos cómico del asunto.

RSS

RSS Facebook

Facebook