La estantería ocupa una pared entera, desde el suelo hasta el techo, y tiene todas las baldas combadas por el peso de los libros. Hoy su lugar en la casa no es prioritario, está en un cuarto que se utiliza poco, en el que duermo cuando vuelvo al hogar familiar, en alguno de los esporádicos viajes a Madrid. Antes de deshacer la maleta, atraído por los libros que allí reposan, vuelvo una y otra vez a explorar los títulos que, mansos en los anaqueles, esperan que alguien los saque de allí y les dé un baño de luz, ojee sus páginas, huela el papel y admire su portada. Esas son sus credenciales para convencerte de que merece la pena que les liberes de su reclusión.

En mi infancia la estantería se erigía ante mi como un coloso que me sobrepasaba e, incluso, intimidaba. Todos aquellos libros carecían de dibujos y colorido. Al abrirlos no había más que letras y letras, como insondables filas de hormiguitas que parecían despertar el interés, del todo injustificado, de mi padre, también muy amigo de leer el periódico mientras yo esperaba impaciente a que terminase para dar unas patadas al balón. Aquellas hojas enormes, (esas sí, con fotografías) terminaban cada domingo tapando la paella; al menos tenían alguna utilidad. Viendo a mi hija Julia pasearse por la biblioteca naciente de nuestro hogar, trato de imaginar qué pensará de todas esas cosas que a ella le gusta sacar e ir desparramando por el pasillo.

Mi hermano Alfonso construyó una detallada base de datos que permitía ubicar cada libro de la biblioteca. Además del título, el autor y la editorial, se incluía una referencia espacial, y cada libro tenía asignando una balda y un número. Hoy, como digo, la librería está algo descuidada y con los préstamos intempestivos, las mudanzas y los ajetreos de una larga vida familiar, se han ido perdiendo algunos libros. El orden que reinaba ha sido presa de la entropía, ese trabajador incansable espoleado por el caos del universo.

Refugiado en el silencio de la casa familiar, mientras se filtra por la ventana la dorada luz del otoño y los recuerdos brotan al reclamo de fragancias, texturas y murmullos, adoro repasar los anaqueles. Está, por ejemplo, el de los escritores del boom sudamericano, un prodigio de talento que marcaría mis preferencias por ciertos temas (colonialismo, imperialismo) y regiones (Amazonía, Andes, selvas). Me inicié en García-Márquez y Vargas Llosa y aquella fue la base para seguir tirando del hilo y aprender que al otro lado del Atlántico había mucho talento. Recuerdo que había obras de Cortázar, de Cabrera Infante y Miguel Ángel Asturias; un día descubrí que Pedro Páramo no era otro escritor.

El desconocimiento de aquellos fabulosos literatos se debía a que antes me fueron atraído otras baldas, todas ellas de escritores españoles. Pío Baroja tenía tan buena representación como Cela. Quizás llevado por el entusiasmo que significó leer sus andanzas (Viaje a la Alcarría, Viaje al Pirineo leridano), mi padre consideró necesario surtir su librería con más libros de viajes por la península. Fue un acierto y gracias a ello añadí a mi pasión lectora la viajera: allí se engendró mi devoción por recorrer la península y, más adelante, otros rincones del planeta.

El criterio para colocar los libros era algo ambiguo. En algunos casos aparecían juntas las obras de un mismo autor, en otros la referencia geográfica parecía prioritaria, como hemos visto. Con estas reglas convivía una tercera, que agrupaba los libros por colección o editorial. Arriba estaban los de Alianza y un poco más abajo los de Alianza Universidad. Para verlos con tranquilidad tengo todavía que encaramarme en una silla y escalar de un anaquel a otro. A mi padre le interesaba todo: desde la Teoría de la Relatividad hasta la Ecología, pasando por la Sociología y la Economía. Le interesaba y le interesa. Ninguno de esos libros estaba de adorno, muchos están subrayados y cada vez que algún tema me pasaba por la cabeza, tenía dos o tres títulos en mis manos para tirar del hilo. Es la consecuencia natural de hacer tres carreras universitarias y poseer dos doctorados (sin plagio).

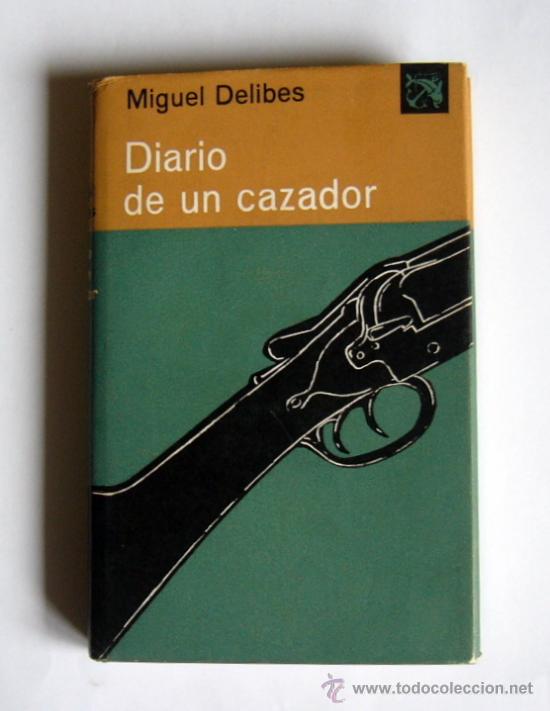

Quizás mis libros favoritos sean los libros de Áncora & Delfín. Aquella colección compuesta por volúmenes de tapa dura, con las cubiertas exteriores que, por más cuidado que pusiese, acababa rasgando, contaba con escritores cuya obra me fue marcando: Umbral, Delibes, Torrente-Ballester y García Pavón. Era maravilloso meterse en la cama, encender la luz de la mesilla, y bajo el peso del edredón dejarse arrastrar por las historias que aquellos tipos eran capaces de plasmar. Los libros son capaces de generar, al menos en mí, sensaciones y recuerdos que me acompañan para siempre. Cada vez que madrugo en invierno para ir a la montaña y trabajosamente salgo de la cama y siento el frío de la ropa y conduzco hasta Sierra Nevada, me viene la escena del cazador que era Miguel Delibes, preparándose para salir a andar por el campo castellano envuelto en aquellas nieblas del Pisuerga.

Cuarenta años después todo esto suena a pleistoceno. En una visita a Almería mis padres aparecen con los Áncora & Delfín. Llegan como una transfusión milagrosa y de repente un lejano fragmento de mi vida se instala en las baldas de la nueva estantería. Los libros son el único hilo material que me conecta con el pasado. La literatura, las historias, se convierten en un argumento vital de largo alcance. No puede ser lo mismo heredar un e-book, aunque cuente con todos los títulos de la literatura universal, que un pedazo de esa estantería. Los libros no pueden formatearse, tan solo deteriorarse lentamente.

Había otros rincones literarios en la casa. Mi padre, ante la lógica oposición de mi madre, tapizó buena parte de la casa con libros de todos los colores. En su cúspide, la base de datos era necesaria para no perderse en una biblioteca que competía con la municipal. La herencia jumillana había aportado un enorme caudal de libros sagrados que necesitaban un hogar. Había obras de teatro, colecciones enteras y también novela negra y una buena parte del catálogo de Austral. Libros que yo había manoseado y admirado en los estantes de la casa familiar de Jumilla.

Fue mi abuelo Santos el promotor inicial, el que empezó a leer y a acumular libros. Hijo de un labrador, siempre me he preguntado, en un ejercicio tan inútil como estéril, en qué momento le dio por leer. A principios del siglo veinte, en un pueblecito más manchego que murciano, se plantó la semilla de la obsesión por los libros. De momento lleva tres generaciones. Vamos a por la cuarta. ¿Leerá Julia las historias de Plinio?

RSS

RSS Facebook

Facebook

Espléndido relato que mezcla nostalgia con reconocimiento a las generaciones que invirtieron sus mayores esfuerzos en cultivar y cultivarse. Un conmovedor homenaje al más importante bagaje recibido de nuestros “mayores”: ser un hombre culto, educado, “de bien”, que valora las tradiciones familiares y asume en cierta forma, el compromiso de transmitirla a su descendencia.

Además magníficamente relatada.

Gracias Jaime

Muchas gracias por tus palabras, siento haber contestado tan tarde. Un abrazo